Larmor-Baden possède un grand nombre de mégalithes, mais ce sont sur les îles dépendant de la commune que se situent deux monuments particulièrement remarquables : les cairns de l'île Longue et de l'île de Gavrinis. Le dolmen de l'île Longue est assurément unique en son genre dans le Morbihan avec sa chambre recouverte d'un tholos. Le cairn de Gavrinis, quant à lui, est mondialement célèbre pour le nombre et la beauté de ses parois gravées.

Au beau milieu du Golfe du Morbihan, face au deuxième courant le plus puissant d’Europe, le cairn de Gavrinis est sans nul doute l’un des mégalithes les plus remarquables de France (et même d'Europe). Tant de choses font qu’il se distingue parmi tous les dolmens !

Tout d’abord la taille du monument est exceptionnelle : un grand dolmen à couloir de 15m de long est recouvert d’un cairn démesuré de plus de 50m de diamètre et de huit mètres de hauteur (alors que les cairns de la plupart des dolmens ne dépassaient que rarement la hauteur des dalles de couvertures).

Ensuite l’architecture du dolmen est particulièrement imposante puisque toutes les parois sont constituées d’orthostates quasi jointifs recouverts de grandes dalles de couverture, tandis que le couloir est pavé dans toute sa longueur (fait rarissime).

Comme si ce n’était pas assez, ce site grandiose abrite une œuvre qui ne trouve quasiment aucun équivalent dans le monde néolithique : un exceptionnel ensemble de gravures recouvrant de manière presque ininterrompue les parois des dolmens. Arceaux, spirales, haches, arc, bateaux se découvrent sculptés dans un style propre au monument.

Enfin, Gavrinis est le témoin des prouesses navales des hommes du néolithique en matière de transport de matériaux puisque sa dalle de couverture provient d'un morceau d’un ancien menhir gravé gigantesque (plus d’une dizaine de mètre de hauteur) érigé jadis à coté du Grand menhir brisé à Locmariaquer (l’autre extrémité s’y trouve toujours : elle forme la spectaculaire dalle de couverture de la chambre du dolmen de la table des Marchand proche du Grand Menhir Brisé).

Historique des recherches

Si la première description précise du site date de 1825, le dolmen intérieur ne commença à être dégagé qu'à partir de 1832. Étonnamment c'est la chambre qui fut déblayée en premier : on pouvait en effet déjà y accéder en se glissant dans un boyau situé au fond d'un cratère qui avait jadis été creusé au sommet du tumulus. En 1835, le site bénéficia d’une visite de Prosper Mérimée, second inspecteur des monuments historiques. Une autre série de fouilles furent entreprises dans les années 1880 par l’acquéreur de l’île, Gustave de Closmadeuc archéologue et membre mémorable de la société Polymathique du Morbihan. Zacharie le Rouzic fit des restaurations dans les années 1920. En 1961, le département fit l'acquisition du site ; bien des années plus tard, en 1979, furent lancées des fouilles dirigées par l’archéologue Charles Tanguy Le Roux (elles se sont étalées sur six années). Ces opérations permirent de faire des découvertes majeures sur le site et de restaurer tant le dolmen que la façade sud du cairn où se situe son entrée. Depuis une bonne quinzaine d'années, les gravures de Gavrinis sont plus que jamais objets d’études approfondies menées par des chercheurs tels que de Serge Cassen et Valentin Grimaud de l’université de Nantes.

Description du monument

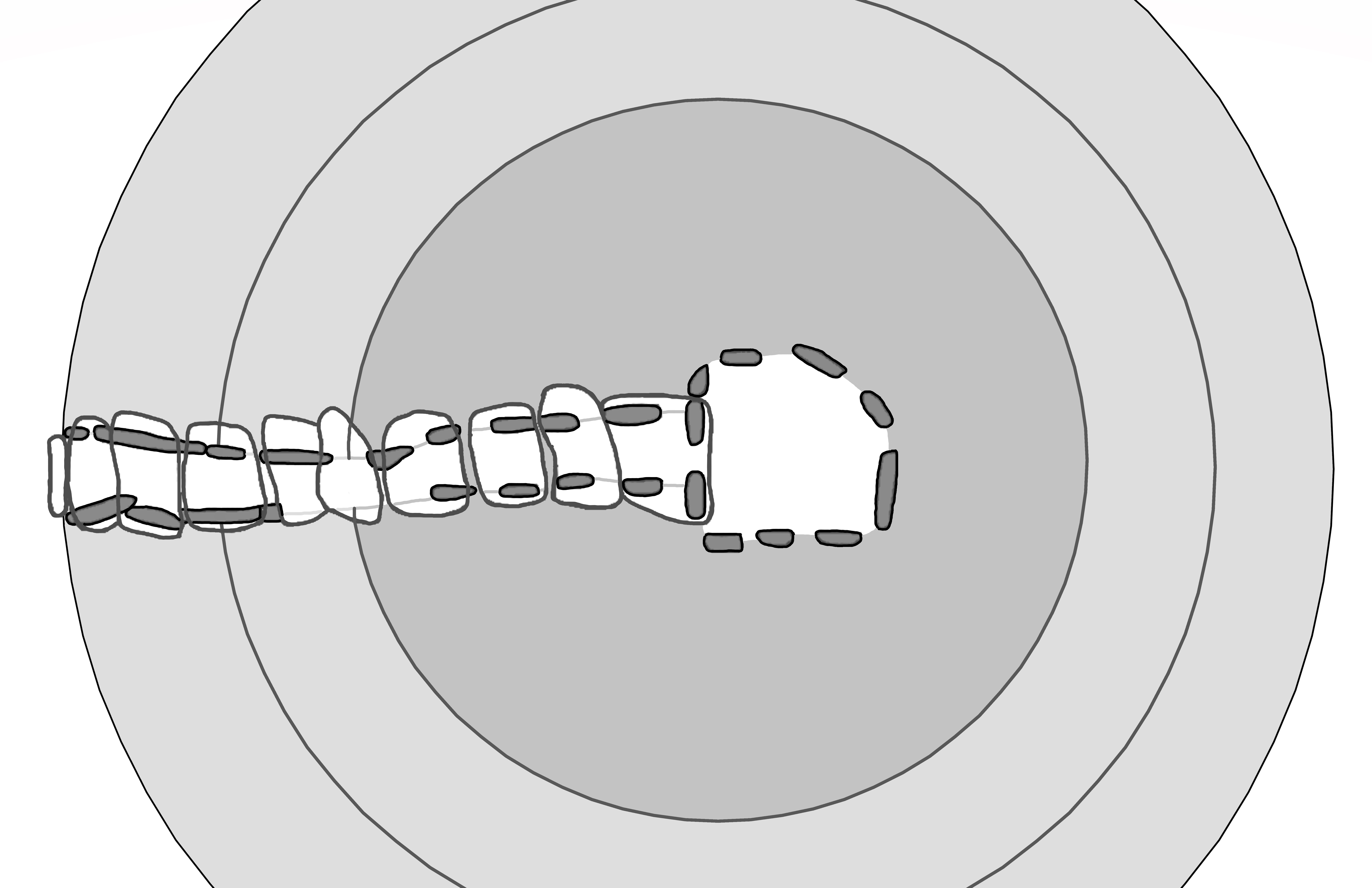

Un cairn d’un volume estimé à 7 000 m3 recouvre un dolmen à long couloir menant à une chambre carrée. Le couloir de 13m80 de long change légèrement d’orientation à deux reprises ce qui témoigne peut-être d’une construction en étape successives. Trois seuils marqués par des pierres de dallage plus hautes que les autres sont nettement visibles. L’une se situe à l’entrée du couloir, une autre en son milieu (témoignant d'un possible agrandissement) et une dernière, gravée, sépare le couloir et la chambre. Le couloir suit une légère pente pour monter jusqu’à la chambre funéraire. Les parois sont monolithiques et quasiment tous les orthostates sont gravés. Tandis que la majorité des blocs sont en granite, une dalle couverture et deux supports sont en quartz. La chambre de 2m60 sur 2m50 est recouverte d’une unique et imposante dalle de couverture ; elle se situe approximativement au centre du cairn.

Les fouilles menées par C.-T. Le Roux ont permis de mieux comprendre l’architecture du cairn : un noyau central recouvrant le dolmen est entouré d’une série de parements disposés en écaille, ce qui est quelque peu original. Sous le cairn a été découvert une épaisse couche de sable qui pourrait correspondre aux vestiges d’un tertre plus ancien. Les fouilles sur le parvis ont montré que l’utilisation du monument a été stoppée brusquement : après un incendie, la façade du cairn (et donc l’entrée du dolmen) a été occultée par une structure de condamnation en pierre.

|

Les gravures du dolmen Ce sont les gravures du monument qui ont avant tout fait la réputation du lieu. Une telle profusion de signes gravés – qui ici couvrent quasiment toutes les parois du dolmen – est assurément unique. L’homogénéité du style est frappante et est propre au dolmen. Celui-ci est constitué notamment de lignes courbes – emboitées les unes dans les autres – qui viennent accompagner des représentations de haches, crosses, arcs, spirales, écussons….

Gravures du couloir

|

|

La dalle de couverture de la chambre Comme mentionné ci-dessus, cette dalle est un fragment – imposant – d’un très grand menhir (plus de dix mètres !) qui fut jadis érigé à coté du Grand menhir de Locmariaquer. Cet impressionnant monolithe s'étant brisé en trois, les hommes du néolithique ont remployé un de ses morceaux comme dalle de couverture pour le dolmen de Gavrinis situé à environ 4km de là. L'entreprise a nécessité un transport par voie fluviale – a minima pour traverser la rivière d’Auray.

La chambre du dolmen avec sa dalle de couverture

|

À l'extrémité sud de l'île longue, un important dolmen à couloir se cache derrière les arbres. Le monument fut exploré pour la première fois en 1852 par M. Rallier ; seul le couloir fut dégagé. Il a été fouillé en 1907 puis restauré en 1909 par l'infatigable archéologue carnacois Zacharie le Rouzic. Il dégagea le haut des tables de couverture pour pouvoir remettre d’aplomb des supports du couloir, puis il déblaya la chambre et sa voûte en encorbellement dont seul le sommet manquait. Malheureusement la chambre avait manifestement déjà été explorée antérieurement. Dans son article « Mégalithes disparus et oubliés » publié dans le bulletin de SAHPL de 2008-2009, Gaby Le Cam mentionne que le monument, jugé dangereux, a été condamné et qu’il est maintenant en très mauvais état. Le dolmen possède un fort potentiel archéologique puisqu’il n’a bénéficié d’aucune restauration depuis le début du XXe siècle.

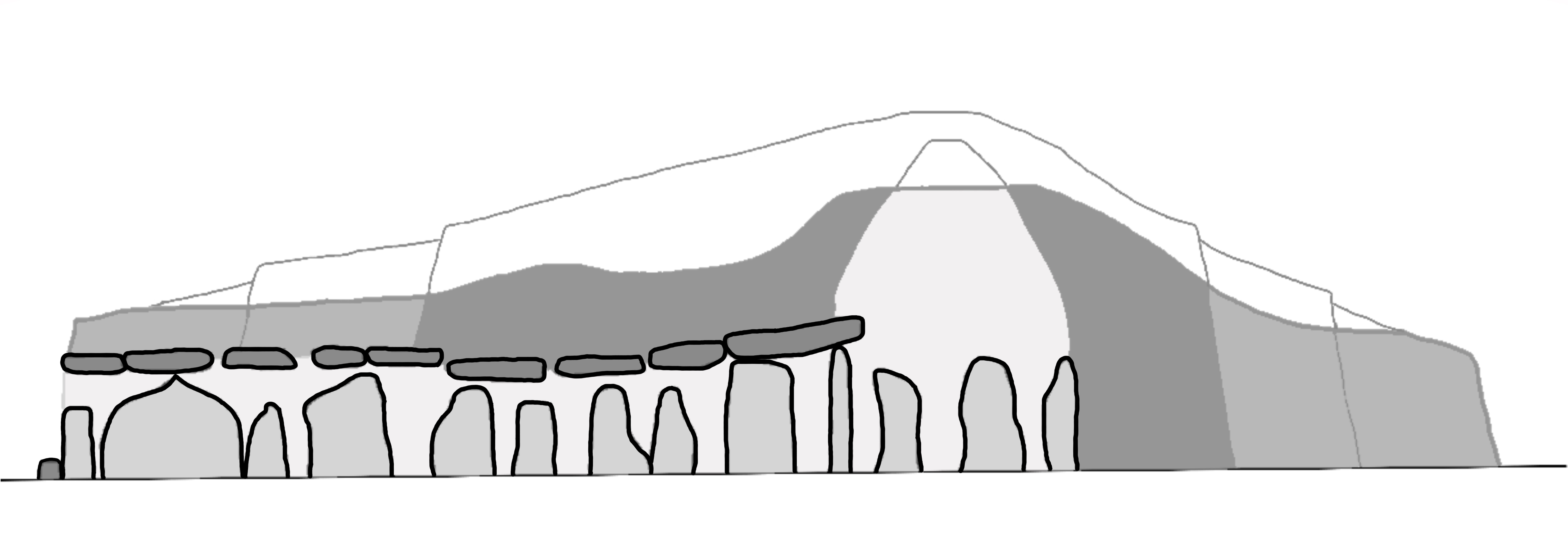

Ce dolmen est sans doute la plus intéressante tombe mégalithique des îles du Golfe du Morbihan après le cairn de Gavrinis situé sur l'île voisine à quelques centaines de mètres. Le site est constitué d'un dolmen à long couloir recouvert par un cairn remarquablement imposant. La grande particularité du dolmen réside dans l'architecture de la chambre qui est recouverte non pas par l'habituelle dalle de pierre mais par une voûte en encorbellement. Il s’agit de la seule voûte conservée et attestée avec certitude dans le Morbihan dans un dolmen. Les autres exemples conservés en Bretagne se situent tous dans le Finistère notamment dans les célèbres cairns de Barnenez et de l'île Carn.

Le dolmen est constitué d’un couloir long d’une dizaine de mètres précédant une chambre asymétrique (de forme circulaire d’un coté et rectiligne de l’autre). Cette forme particulière se retrouve dans l’un des dolmens de la pointe de Nioul sur l’Île-aux-Moines à quelques kilomètres de là. La voûte en encorbellement devait s’élever à 3m90 au-dessus du dallage de la chambre tandis que le couloir fait en moyenne 1 m 20 de hauteur. Contrairement à Gavrinis et à une grande partie des dolmens à couloir, les parois sont formées d'une alternance d'orthostates et de maçonnerie de pierres sèches et non pas d’orthostates jointifs. Il faut noter la présence d’une pierre de seuil à l’entrée du couloir.

Les explorations menées par Le Rouzic permirent de distinguer trois parements concentriques dans le cairn. Ceux-ci permettent de séparer le cairn en deux parties distinctes. Le cairn central, délimité par le premier parement, recouvre la chambre et la moitié de la longueur du couloir. Il dépasse de 1m50 de hauteur le cairn périphérique à cause de la présence de la voûte en encorbellement. Le cairn périphérique entoure complètement le cairn central portant la circonférence du cairn à 25m de diamètre. Il contient un parement interne. Ce second cairn témoigne probablement d’au moins une phase d'agrandissement du dolmen puisqu’à la limite entre le premier et le deuxième cairn, le couloir change sensiblement d’orientation. On peut aussi remarquer que seule la partie comprise dans le second cairn contient des gravures.

L'art pariétal néolithique est bien représenté dans le monument de l'île longue. Des supports de la partie du couloir proche de l’entrée possèdent quatre exemplaires de gravures en écusson (nom générique donné à un type de figure en forme de blason renversé, qui se retrouve dans un certain nombre de dolmens). L’une d’entre elles est particulièrement remarquable et souvent donnée comme exemple de ce type de gravure. Une autre gravure du même type se situe de l’autre coté du couloir juste en face et les deux autres sur des dalles de couvertures. Enfin, il faut aussi signaler – au niveau de la séparation entre le premier et deuxième cairn – une gravure d’arc accompagné de deux flèches sur la partie supérieure d’une des dalles de couverture (invisible du couloir). Le fait que certaines gravures se situent sur la face cachée des dalles semblent indiquer que les hommes du néolithiques ont réemployé d'anciennes stèles, et que ces gravures sont manifestement antérieures au dolmen.

Sur sa carte archéologique du golfe du Morbihan, Edmond Bassac mentionne un dolmen sur la pointe nord de l’île. Pour sa part, Zacharie Le Rouzic signale un dolmen bouleversé sur l’île Berder. De nos jours, devant la chapelle Sainte-Anne, on peut apercevoir un ensemble de blocs très bouleversés comportant une dalle dressée assez imposante. Au nord de la chapelle on remarque une autre pierre dressée et d’autres blocs. Peut-être s’agit-il d’un ensemble mégalithique très ruiné.

Dans la partie sud de l’île subsiste un cairn (avec une dépression en son centre) susceptible de correspondre aux ultimes vestiges d’un dolmen à couloir.

Sur l’estran Ouest de l’île Berder une quinzaine de blocs de taille modeste sont dressés accolés les uns aux autre et tracent un arc de cercle orienté vers le sud. L’assimilation de ce curieux ensemble à un mégalithe ne fait pas consensus parmi les archéologues.

Il est vrai qu’il est difficile de conclure sur ce site. Les pierres ressemblent à de vrais menhirs et chaque extrémité de l’enceinte est connectée à un affleurement rocheux – ce qui plaide pour son authenticité. Cependant il faut remarquer qu’il est assez étonnant que les présumés menhirs soient tous restés debout après des milliers d’années sans restaurations connues, d'autant plus qu'ils se trouvent sur un estran. Par ailleurs, leur position topographique ne plaide pas pour l’authenticité puisque les menhirs se situent au bas d’une forte pente. On peut donc se demander si, avant l’érosion consécutive à la montée du niveau marin depuis la fin de la préhistoire, la position occupée actuellement par les blocs ne se situait pas plusieurs mètres sous le sol à l'époque néolithique. Enfin on peut remarquer que cet ensemble pourrait correspondre à un aménagement assez récent lié au chemin qui descend à cet endroit jusqu’en bas de la falaise.

Assez discret, le coffre d’Etal Berder – classé monument historique – se situe dans un lotissement (il est néanmoins visible de la rue).

Il s'agit d'un tumulus de plus de cinq mètres de diamètre qui abrite une dépression circulaire dans laquelle sont visibles trois pierres (dont deux semblent en place). Difficile de savoir à quoi correspond exactement ce site : sommes-nous en présence d’un dolmen très ruiné ? Une photographie du début du XIXe témoigne du fait que le monument était déjà dans le même état qu’aujourd’hui.

Il n'y a pas si lontemps, un dolmen était visible à la pointe sud du Berchis. Avant sa destruction (postérieure à 1963) subsistaient trois orthostates associés à un vestige de tumulus. À l’initiative du propriétaire, le site a été nivelé au bulldozer et les supports ont été repoussés.