.jpg)

.jpg)

Au cœur du golfe du Morbihan, l'île d'Arz possède un riche patrimoine mégalithique. Moins célèbres que les sites de sa voisine l'Île aux moines, les mégalithes de l'Île d'Arz sont très originaux (on peut penser au site de Pen Liouse) et mériteraient une meilleure mise en valeur.

Sur la pointe de Brouel des menhirs ont été signalés par le chanoine Mahé (1825) puis par F-M Cayot-Délandre (1847) et Edmond Bassac (1869). Le Chanoine Mahé mentionne un « petit menhir » au milieu de la presqu’île du Brouel. À l’extrémité de la pointe, Cayot-Délandre décrit un premier menhir qui, de loin, paraissait faire partie des rochers de la côte ; un second menhir, plus petit, était dressé à proximité du premier et au milieu de la largeur de la presqu’île. De nos jours, derrière l’oratoire dédié à la Sainte-Vierge, on peut toujours observer une pierre dressée de 1m de hauteur ; elle surplombe une falaise chaotique et se confond parmi les gros blocs de granite dispersés aux alentours. La pierre semble bien être réellement un menhir. Si tel est le cas, sa position est sûrement unique en Bretagne puisque que sur le bord d’une pointe rocheuse ; la moitié de sa base est à l’air libre du fait de l’érosion et il est fort possible que la pierre soit amenée à chuter et se perdre parmi les blocs de la côte dans un avenir plus ou moins proche. A cinq mètres devant l’oratoire un second bloc couché et en partie enterré pourrait être éventuellement un second menhir.

Cayot-Délandre signale plusieurs dolmens proches de la côte entre la pointe de Brouel et la pointe de Liouse. Il existait à l’entrée de la presqu’île de Brouel « les débris d’un grand dolmen » et « au sud-est et très près de ce point, un autre dolmen était placé sur le bord de la côte ; les terres ayant été minées par le flot, il s’est écroulé et les débris en sont amoncelés sur le rivage ; il devait être considérable ». Le Dr. Closmadeuc mentionne lui aussi ce dernier dolmen qui se trouvait à l’extrémité du talus enserrant les dolmens de Pen-Liouse (voir à Dolmens de Pen Liouse). Il remarque lui aussi l’étrange position de dolmen « à la fois sur la terre ferme et sur le rivage ». Il nous apprend que « la majeure partie de ses tables et de ses supports [ont été] culbutés à la côte par le fait de l’envahissement de la mer. ». Ce dolmen est aujourd’hui entièrement écroulé sur la plage, victime de l’érosion. Il est facilement repérable, les grandes pierres contrastant avec la falaise terreuse couronnant la plage. Il reste onze très grands blocs, ce qui laisse supposer qu’il s’agissait d’un dolmen très imposant comme l’a remarqué 175 ans plus tôt Cayot Délandre. Une des plus grandes pierres porte une cupule profonde.

Sur une hauteur offrant une très belle vue sur le golfe du Morbihan, on peut toujours observer un ensemble mégalithique particulièrement important et méconnu rassemblant plusieurs dolmens et des alignements de menhirs. Cet ensemble a été décrit pour la première fois par le Chanoine Mahé en 1825. Il évoque à la pointe de Liouse deux dolmens contigus (sans doute les dolmens A et B) proches d’un dolmen isolé (le dolmen C ?). Ce dernier dolmen se trouvait à quelques pas d’un « modeste cromlech d’environ sept pieds [environ 2,3m] de diamètre dont les pierres n’ont pas plus de deux pieds et demi [soit 0,8m] d’élévation ». Non loin de là existait « une ligne fort irrégulière » de pierres dont la plus haute faisait moins de 1m. En 1864, W.C. Lukis évoque quant à lui une série de dolmens qui étaient probablement contenus dans le même tumulus en connexion avec une file sinueuse de pierres . C’est à l’occasion de la fouille menée par M. Le Gouguec, vicaire de l’île d’Arz, que G. de Closmadeuc rédigea un article dans le BSPM de 1884, avec une description détaillé des mégalithes de la pointe de Liouse ; cet article indique qu’il existait là un grand ensemble mégalithique déjà ruiné à son époque. Les trois dolmens (A, B et C) sont décrits comme tous les trois pris dans un talus de « grosses pierres et de pierrailles », au milieu desquels on distingue les têtes de menhirs debout ». Ce talus se prolongeait vers l’ouest formant une courbe irrégulière dont l’extrémité ouest devait atteindre la côte dans lequel était noyé une suite de pierres debout. Ce talus formait ainsi « une vaste enceinte, dont le circuit irrégulier est interrompu, çà et là, par des dolmens, ou débris de dolmens et par une traînée de petits menhirs debout ayant l’apparence d’une clôture ». En 1964, le Dr Lejards interprète l'ensemble de talus comme le reste d'un camp du néolithique. De nos jours subsistent, bien dégagés, les trois dolmens mentionnés par les auteurs du XIXe ainsi qu'un alignement de menhirs assez important – malgré la petite taille des blocs – ainsi que d'autres restes de monuments mégalithiques très ruinés. Le talus existe encore mais n’est bien visible qu’aux alentours des dolmens A et B ainsi qu’à l’ouest de ceux-ci où il sert de base à l'alignement de menhirs.

Cependant l’interprétation de ce site complexe en l’absence de recherches approfondies reste difficile. Doit-on y voir les restes d’un retranchement qui se serait appuyé d’un coté sur un cairn plus anciens contenant les dolmens visibles aujourd’hui et de l’autre coté sur un l’alignement mégalithique ? Ou bien s’agit t’il d’une nécropole néolithique originale rassemblant un grand nombre de monuments dans un secteur restreint ?

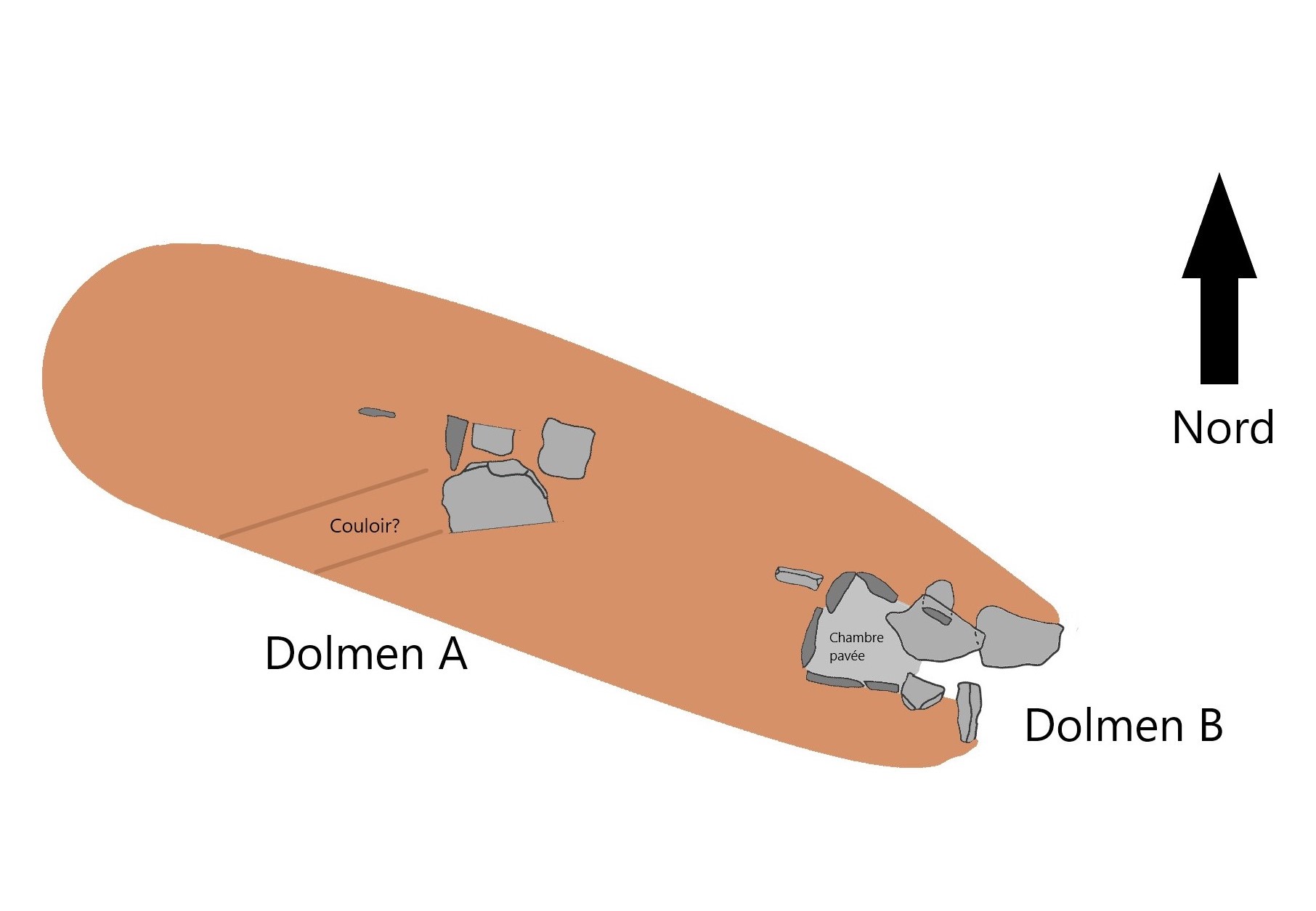

Les dolmens A et B, très peu éloignés l’un de l’autre, sont surnommés les « maisons des Poulpiquets » (Poulpiquet=Korrigan/ Lutin). Ceux-ci semblent inclus dans un même cairn de forme allongée. Cette construction de grande taille – mais hélas très arasée – se situe à l’extrémité d’un petit plateau au bord d'une pente assez forte descendant vers la mer. Il est très possible que les deux dolmens ont été construits lors de phases successives puisqu'ils sont orientés différements selon toute vraisemblance.

Le dolmen A, le plus à l’Ouest est très ruiné. On peut observer, en plus de deux supports couchés, un orthostate en place sur lequel repose une dalle de couverture. Le plan dessiné lors des fouilles de 1884, nous fait savoir qu’à cette époque, il subsistait sept supports de la chambre recouverts d’une dalle de couverture. La localisation du couloir reste inconnue. Peut-etre qu'une sorte de fossé partant de la chambre pourrait y correspondre, bien que l'orientation du couloir qui en decoulerait soit peu classique. La fouille du dolmen livra des tessons de poteries avec ornementation et des fragments de haches en dolérite.

Le dolmen B, mieux conservé, est situé à une dizaine de mètres à l’Est. Sept orthostates en place délimitent une chambre trapézoïdale et le début d’un couloir. Il s'agit vraisemblablement d’un dolmen à chambre évasée du même type que les beaux exemples du Mané Kerioned à Carnac ou de Nioul à l’île aux Moines. Seule une dalle de couverture subsiste, effondrée sur un orthostate. La dalle de chevet à droite en entrant dans le dolmen conserve des gravures assez érodées. Un orthostate situé derrière la chambre peut faire penser à un reste de cella mais cette hypothèse reste hazardeuse pour ce type de sépulture. Ce monument appelé « Ilis Margo » correspondrait à la « grotte » où a vécu, avant la Révolution, un étrange ermite évoqué par l’Abbé Le Joubieux en 1859 (BSPM de la même année). De nombreux orthostates sont très penchés et récemment l'un d'entre eux s'est malheureusement effondré.

À une trentaine de mètres au Nord-Est-Est du dolmen B, on peut deviner grâce à quatre pierres plus ou moins enterrées, l’existence d’un troisième dolmen aujourd’hui très ruiné et en grande partie enfoui. Les pierres visibles correspondent probablement au fond de la chambre. La fouille de 1854 permit de dégager une chambre circulaire délimitée par 8 supports de 1m à 1m70 de hauteur sans tables de couvertures. Différents outils lithiques et de la céramique (dont deux vases à peu près intacts) y furent découverts.

Au Nord-Est des dolmens de la pointe de Liouse, on peut observer les restes d'un alignement mégalithique perdu dans les broussailles. Une trentaine de pierres sont globalement réparties sur 50m, suivant un axe Nord-Sud. À part quelques groupes de pierres alignés, les blocs semblent, dans leur majorité, dispersés sans ordre. Quatre ou cinq menhirs sont encore debout (tous ne dépassant pas le mètre de haut), les autres blocs étant couchés. Il s'agit bien évidement de la ligne "fort irrégulière" décrite par le chanoine Mahé ou de la file "sinueuse" de pierres signalée par le révérend W.C. Lukis. Cet alignement semble avoir été oublié durant quasiment tout le XXe siècle : seul le Dr Lejards évoque ces pierres en 1964.

À l'Ouest du dolmen A, deux autres blocs de grande taille dans un cairn de pierraille semblent correspondre aux vestiges d'un quatrième dolmen.

Au nord du site évoqué précédemment, plusieurs pierres – dont une dressée – semblent être les restes d'un autre monument mégalithique. Peut-être s'agit-il des restes de menhirs.

À l'Est du dolmen C, on peut observer un groupe de quatre pierres. La plus importante est une dalle plantée de champs. Une autre, plus petite, est couchée à coté. Quelques pierres sont disposées sans ordre à proximité. Il est possible qu'il s'agisse des restes d'un dolmen.

Dans le bois de cyprès précédant la cale de Pen Raz, subsiste un ensemble mégalithique très dégradé. Celui-ci est décrit la première fois par Cayot Délandre comme étant une enceinte mégalithique en forme de demi-cercle ayant vingt mètres de diamètre. En 1869, Edmond Bassac y localise plusieurs dolmens ; la moitié des pierres avait déjà été enlevée. À la fin du XXe siècle, dans un article sur la préhistoire du Golfe, J. Lecornec le décrit comme étant un grand tertre circulaire de 20 m de diamètre jonché en surface de gros blocs (Bulletin de l’AMARAI 1994). Plus récemment, l'archéologue Philippe Gouezin a émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir de plusieurs dolmens à couloir. Des dépressions dans les restes de cairns pourraient correspondre aux chambres des dolmens. Les quelques supports encore présents permettent de supposer qu’auraient existé deux ou trois dolmens à couloir.

On peut donc imaginer qu’il s’agissait d’un ensemble de dolmens à couloir dans un même cairn initialement cerné d’un peristalithe, mais cette hypothèse est à prendre avec précautions.

Un menhir aujourd'hui disparu a été signalé près du village de Kernoel.

À proximité de Bilhervé, vingt-et-un monolithes sont situés sur l’estran. Ces blocs de taille modeste (moins d’un mètre de long généralement) sont sûrement les restes d’un ensemble mégalithique. L’érosion marine qui ronge la côte un mètre plus bas a fini par provoquer leur chute, et sans doute un déplacement que l'on peut estimer à environ un mètre au maximum vu la faible taille des blocs et leur forme assez arrondie qui facilite leur roulement. De nos jours, les blocs semblent assez dispersés mais on distingue assez nettement une ligne de huit blocs à peu près exactement alignés ce qui a très peu de chance d’être dû au hasard. En dehors de cet alignement plausible aucune organisation logique des autres blocs n’est perceptible. Vu la faible taille des blocs et leur éparpillement sur 150 m2, il est très peu probable qu’il s’agisse d’un dolmen. On peut plutôt penser à un alignement et/ou peut-être aux restes d’un tertre.

Sur l’estran proche de la pointe du Nénézic, huit blocs forment les ultimes restes d’un dolmen à couloir (coordonnées : 47.596353, -2.780097). Au moins un orthostate est debout. À 200 mètre au Nord-Ouest, toujours sur l’estran, un autre gros bloc pourrait aussi être un mégalithe abattu par la remonté des mers (coordonnées : 47.597758, -2.782181).

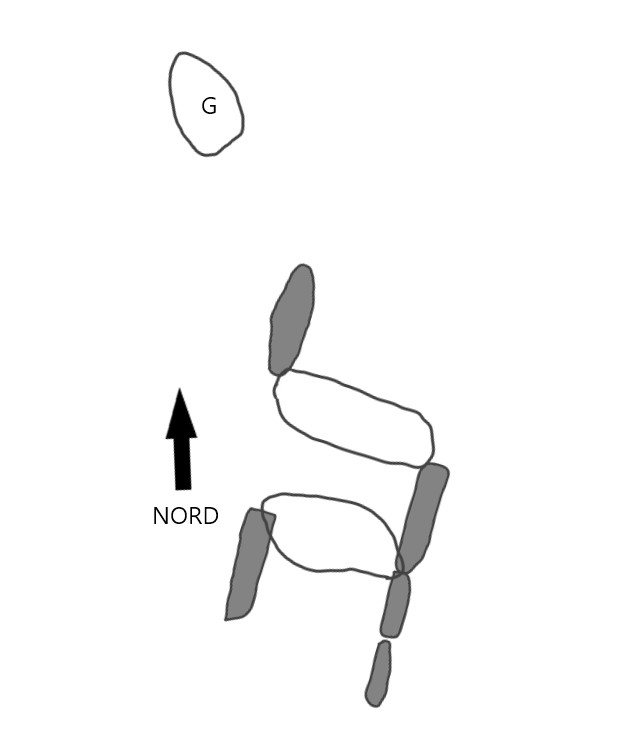

Au nord du village de Pénereau, un dolmen a fait l'objet d’une fouille dirigée par l’abbé Luco en 1881 ; son rapport de fouilles, d’une précision remarquable pour l’époque, a été publié dans le BSPM de la même année. Avant la fouille, le monument se présentait comme un tertre rectangulaire de 2m15 de hauteur, de 13 m de longueur et de 7m de largeur. Les travaux ont mis à jour cinq supports appartenant au couloir du monument et deux tables de couverture en place en plus d’une autre pierre à l’écart. La fouille a permis de recueillir de nombreux objets de silex et de la céramique couvrant une période allant du Néolithique au Moyen Âge. La chambre funéraire n’a pas été conservée et il donc impossible de savoir avec certitude si on avait à faire à un dolmen à couloir ou à une allée couverte. Au regard de la position de la pierre G l’abbé Luco émet l’hypothèse de l’existence ancienne d’une chambre dolménique dont ce bloc serait issu. L’orientation Sud-Sud-Ouest du couloir est inhabituelle. Aujourd’hui, il subsiste un peu plus de cinq pierres dispersées sur le tertre. Elles sont malheureusement enfouies sous d’épais buissons.

Entre l'île d'Arz et l'île Boëde, on observe à marée basse un récif nommé l'Eskobez au beau milieu des parcs à huitres. Ce récif, que seuls les aigrettes et autres limicoles fréquentent, abrite une curiosité inattendue : une énorme dalle gisante d'un peu moins de 4m de longueur pour environ 2m de largeur. Sur cette pierre qui semble bien être un menhir couché, a été implanté un plot en béton. Celui-ci sert à soutenir des poteaux qui signalent la présence du menhir à marée haute.